Die Bürgerstiftung "Förderturm Bönen"

Als nach etwa 3 Jahre erfolgreicher Arbeit des Fördervereins die Frage aufkam wer denn die ersparten Abrisskosten von etwa 800.000 DM aushändigt bekommt, zeigte die Gemeinde Bönen keine Interesse an diese Aufgabe. Sie forcierte aber den Gedanken eine Bürgerstiftung als Betreiber zu gründen. Als Beispiel wurde die Rohrmeisterei in Schwerte nicht nur benannt, sondern auch vom Vorstand des Fördervereins und einigen Lokal-Politikern besucht. Hierbei zeigte sich, dass die Mittel die dort eingesetzt wurden und auch das dort bestehende Management für Bönen zunächst Wunschträume bleiben würden.

Trotzdem wurde der Gedanke konseqent weitergeführt und in vielen Sitzungen, geführt und moderiert von Arndt Pricibilla, Mitglied des Städtenetzwerkes NRW, entstand 2003, neben dem Förderverein, die Bürgerstiftung Bönen.

Die Aufgabenverteilung hat sich in den Jahren dann so ergeben, dass die Führung von Besucher, der weitere Ausbau und leider auch anfallende Reparaturarbeiten vom Förderverein, die Verwaltung des Stiftungskapitals sowie die weitere Mittelbeschaffung und die Vermietung Sache der Bürgerstiftung ist.

Wärend die "Bauhütte" des Fördervereins "den Hammer und die Kelle" schwingt, sorgt sich die "Kulturwerkstatt" der Bürgerstiftung um das Wohl der Gäste bei verschiedenen Veranstaltungen.

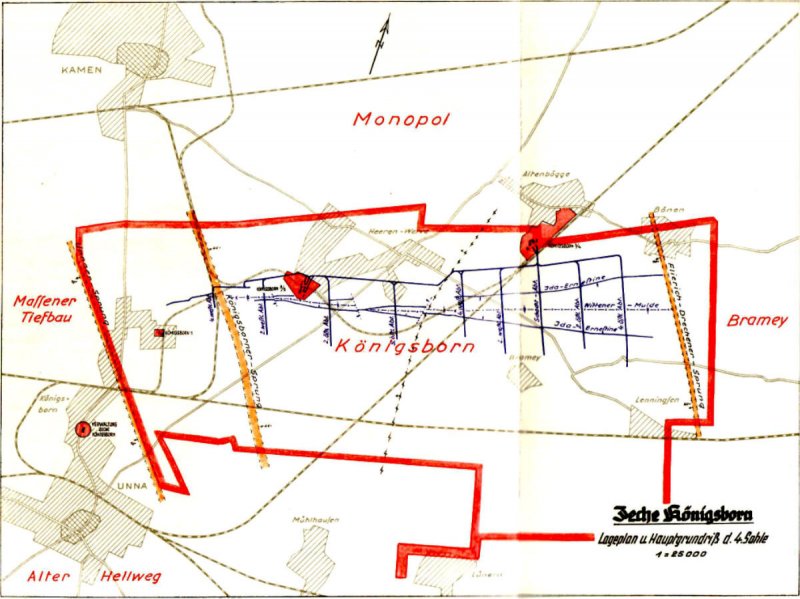

Heutiger Standort Schacht I :

In Königsborn erinnert in einer kleinen Grünanlage, umgeben von Siedlungshäusern,

eine Seilscheibe sowie eine Grubenlokomotive mit Förderwagen

an den ersten Standort der Schachtanlage.

Auf einem Schild des Fördervereins "Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier - Arbeitskreis Unna" steht folgender Text:

Schacht 1 der Zeche Königsborn

1871 erwarb der Industrielle Friedrich Grillo die Saline und Bad Königsborn sowie Steinkohlenfelder und gründete 1873 die Gesellschaft Königsborn. Im folgenden Jahr wurde hier mit dem Teufen des Schachtes Königsborn 1 begonnen. Er nahm 1880 die Kohleförderung von der zweiten Sohle in 359m Teufe (=Tiefe) auf. Eine 1882 errichtete Brikettfabrik war nur 1 ½ Jahre in Betrieb. Von 1888 bis 1908 bestand eine Kokerei. 1889 betrug die Förderung auf Schacht 1 rd. 150000 t. Im selben Jahr wurde auf der 2.Sohle der Durchschlag mit Schacht 2 in Heeren-Werve erzielt. Nach dem Abbau der guten Kohlenvorräte wurde die Kohlenförderung im Schacht 1 am 1.1.1904 eingestellt. Er diente fortan noch der Wetterführung ( = Belüftung) der Zeche in Heeren-Werve. Die im März 1945 erlittenen schweren Bombenschäden waren bald beseitigt. 1966 erfolgte die entgültige Stillegung, 1967 die Verfüllung des Schachtes und 1968 der Abriss des Fördergerüstes. Zur Erinnerung an die „Kohlezeit in Königsborn“ wurde 1984 neben dem Schachtdeckel ein Denkmal mit Seilscheibe errichtet.

Standort Schacht 2/5 in Heeren-Werve:

Auch in Heeren- Werve ist nicht mehr viel von der Doppel-Schachtanlage zu sehen. Auf dem Gelände sind Straßen sowie ein kleines, neues Industriegebiet entstanden. An die Zeche erinnert nur noch das Pförtnerhaus und etwas weiter entfernt eine Tafel des „Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier e.V.- Arbeitskreis Unna" mit folgendem Text:

Schachtanlage Königsborn 2/5

1887 begann das Steinkohlenbergwerk Königsborn in Kamen-Heeren-Werve - etwa 2 Kilometer nordöstlich vom Schacht 1 in Unna-Königsborn – mit dem Abteufen von Schacht 2. 1890 wurde die 3.Sohle in 450 Meter Teufe (= Tiefe) angesetzt und die Kohlenförderung aufgenommen. Wegen der guten Kohlenaufschlüsse erhielt der Schacht auch den Namen „Gottessegen- Unverhofft“.

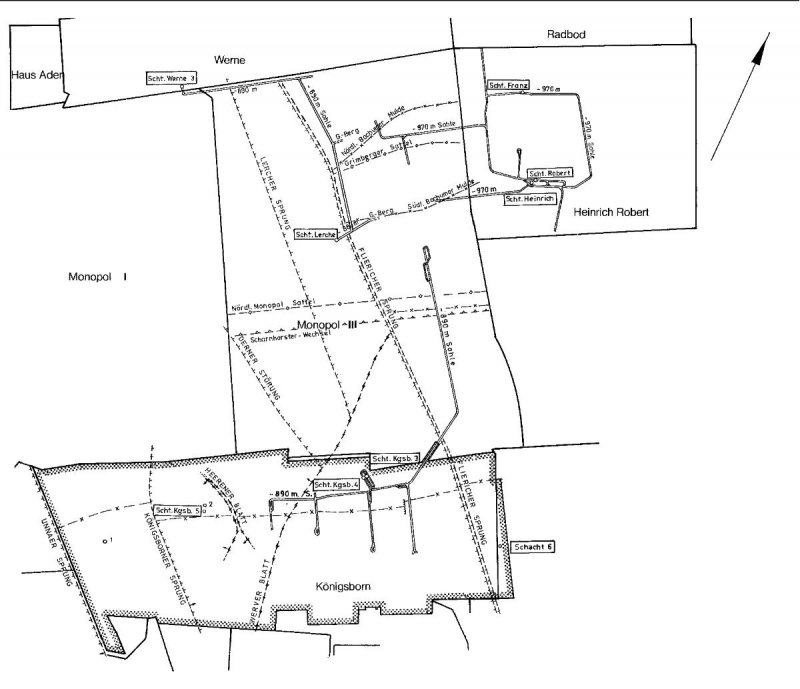

Von 1891 bis 1927 waren eine Kokerei und von 1926 bis 1939 eine Brikettfabrik in Betrieb. Das 1930 begonnene Abteufen von Schacht 5 - neben Schacht 2 - musste 1931 wegen der Weltwirtschaftskrise unterbrochen werden. Erst 1942 wurde die Teufarbeit wieder aufgenommen und der Schacht erreichte 1945 die 3.Sohle. Später wurde er bis zur 5. Sohle = 721 Meter abgeteuft. 1959 wurde in einem Gesenk die tiefste = 6.Sohle in 966 Meter Teufe angesetzt. Bereits seit 1933 bestand eine untertägige Verbindung mit der Schachtanlage Königsborn 3/4 in Bönen.

1963 förderten 2.275 Beschäftigte knapp 700.000 Tonnen Kohle. Aus Rationalisierungsgründen musste 1964 die Förderung auf der Schachtanlage 2/5 eingestellt werden, die Kohlen wurden auf Königsborn 3/4 zutage gefördert. Bereits zwei Jahre später wurde auch das gesamte Baufeld Königsborn 2/5 aufgegeben. 1969 und 1979 wurden die Schächte 2 und 5 verfüllt. Die Gesamtstillegung der Zeche Königsborn erfolgte 1981.

Nach Abriss der Tagesanlagen 2/5 blieb nur noch das Pförtnerhaus = ehemalige Markenkontrolle erhalten.

Neben dem Haus ist eine erklärende Tafel angebracht:

Etwas entfernt im neuen Industriegebiet findet man zwei kniehohe Betonsockel. Diese weisen auf die beiden Schächte 2 und 5 hin. Leider ist das Schild von Schacht 2 kaum noch zu lesen, das von Schacht 2 ist gänzlich verschwunden.

Standort Schacht 3/4 in Bönen:

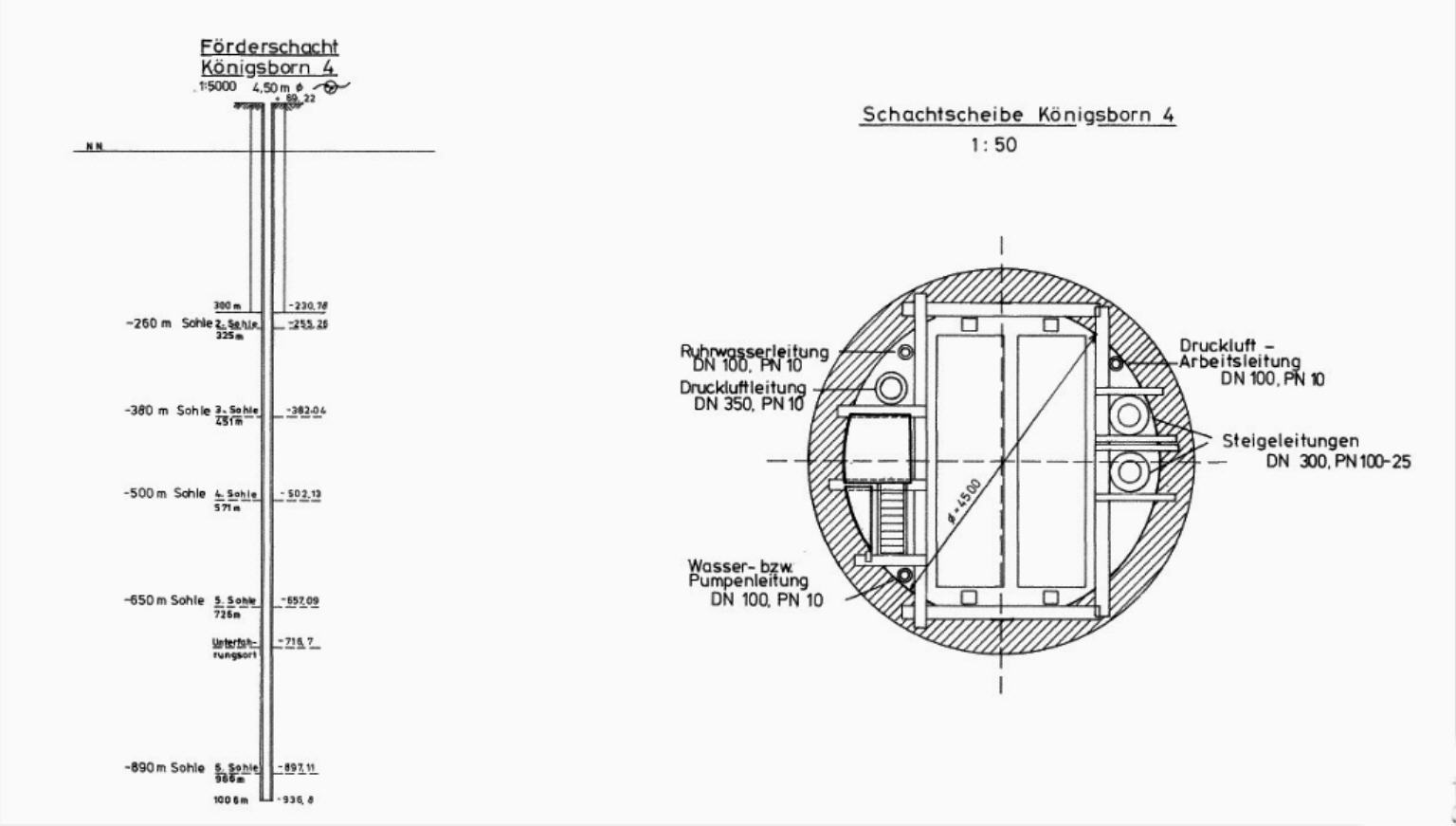

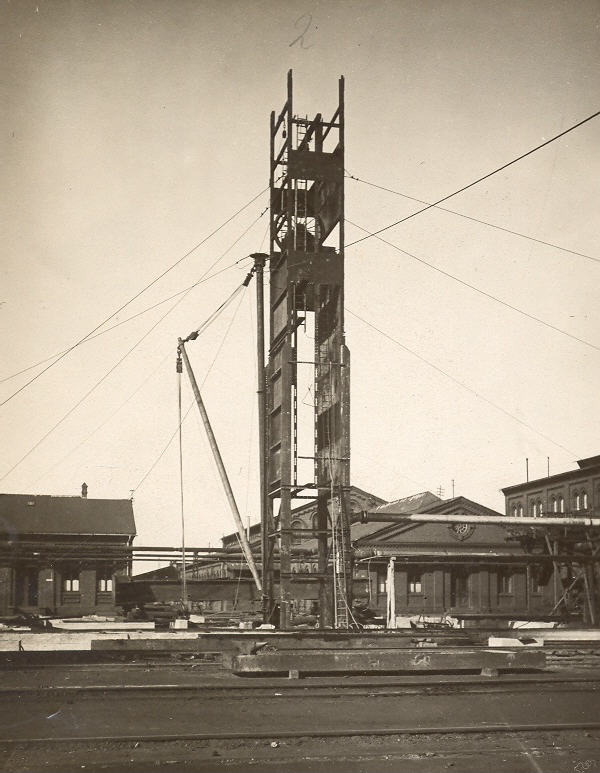

Von der Schachtanlage sind noch die Zechenmauer

sowie der Schachtturm über Schacht 4 erhalten. Das Foto zeigt die Zufahrt von der Zechenstr..

Neben dem Förderturm steht in einem kleinen Gebäude die Friktionswinde.

In diesem kleinen Flachbau ist eine Maschine untergebracht mit der die Förderseile gewechselt wurden.

Dahinter wiederum sieht man zwei Protegohauben.

Die vordere ist mit den Schlitzrohren unterhalb des gasdichten Betonfussboden der Rasenhängebank verbunden. Die hintere führt durch eine ehemalige Steigeleitung durch die betonierte Schachtsäule zum Grubengebäude, um den dort bei Luftdruckänderungen und durch das Ansteigen des Grubenwassers entstehenden Überdruck gefahrlos an die Atmosphäre abführen zu können.

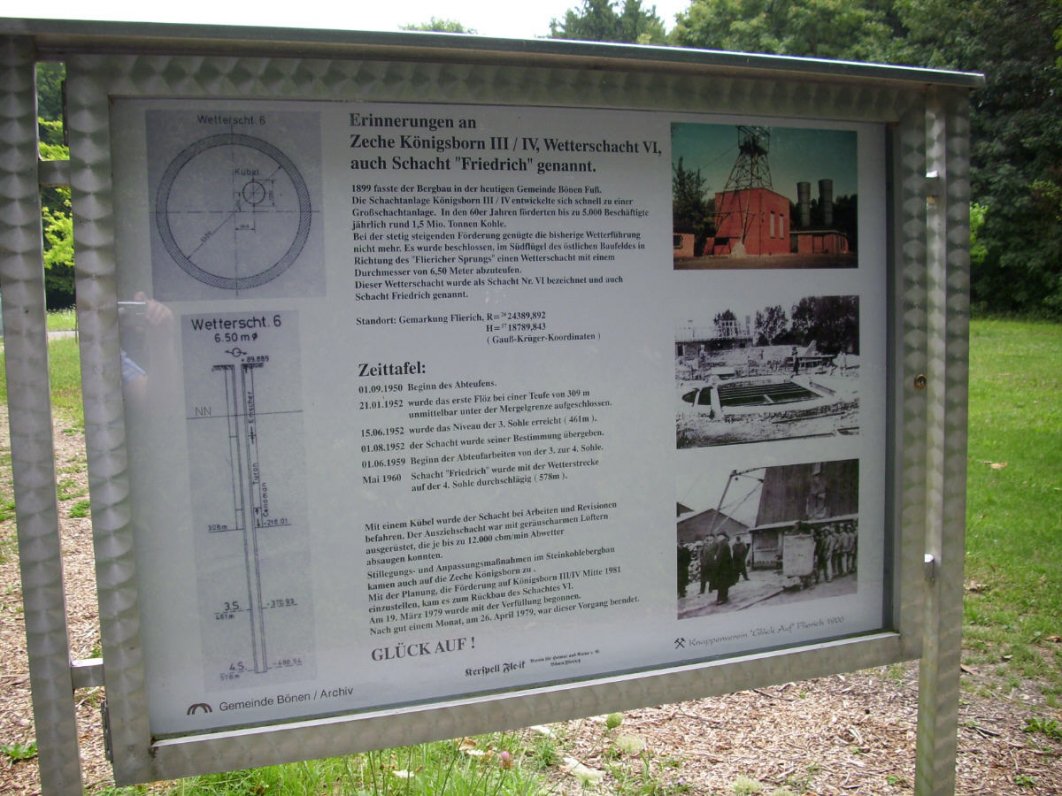

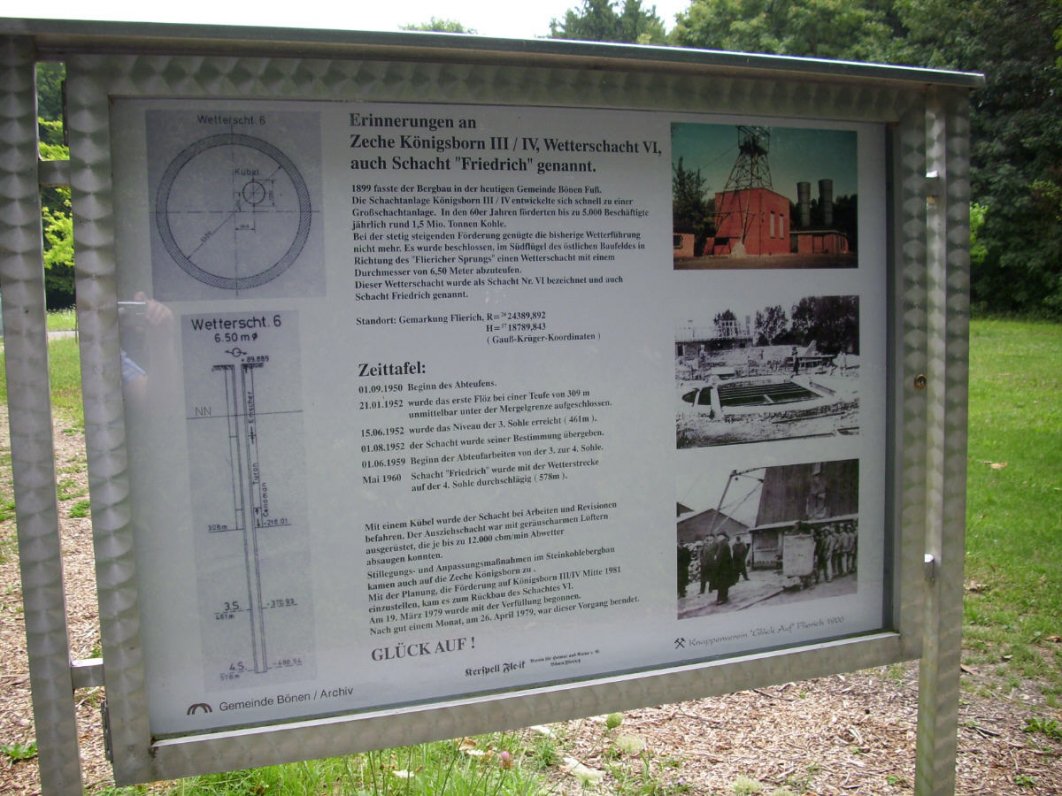

Standort Schacht 6 in Flierich

Etwas versteckt im Wald, aber mittlerweile an einem durchgängigem Wander- und Radfahrweg gelegen, liegt der ehemalige "Luftschacht". Dieser sorgte von 1964 bis zum Förderende alleine für eine grenzgängige Bewetterung der Schachtanlage. Alle anderen Schächte einziehend. Lange Jahre, nach seiner Verfüllung im Jahre 1979, sah man auf einer Lichtung nur einen kleine kreisrunde Mulde, bis dann 2008 der Platz neu gestaltet wurde.

Die Schachtscheibe wurde mit Pflastersteine der Bönener Schachtanlage nachgebildet. Ein originaler Teufkübel steht nun oben auf. Daneben ist von der Landjugend Pelkum-Bönen 2009 eine Sonnenuhr errichtet worden.

Ein schöner Radwanderweg verbindet, aus Bönen über die Voßkuhle kommend und die Straße Röhrberg sowie über eine kleine Brücke den krummen Bach überquerend, den Weg zur Kamener Str.. Und oben auf einer Lichtung ladet der ehemalige Schachtstandort zum Verweilen ein.

Standort Schacht 7 in Lerche

Der letzte, der im Namen und Rechnung der Schachtanlage Königsborn 1971 geteufte Schacht, ist in Lerche zu finden. Dieser ging 1973 in Betrieb und entsorgte die verbrauchten Wetter des Monopol III Feldes. Damals sollte dieses Feld den Fortbestand der Zeche Königsborn sichern.

Schacht 7 vor dem Umbau

Der Schacht gehörte nach der Stilllegung der Zeche Königsborn zum Bergwerk Ost. Das Fördergerüst wurde, nachdem der Schacht Romberg des Bergwerk Haus Aden abgeworfen und verfüllt war, abgebaut und im März 2001 nach Lerche transportiert. So blieb dem im Volksmund "Golfschläger" genannten Gerüst das Schicksal der Verschrottung erspart. Im August 2011 wurde im Zuge der Stillegung des Bergwerks Ost dieser Schacht verfüllt und das Gerüst damit nur noch eine Landmarke.